译者: 子曦

译者按

这是被称为“新无神论的四骑士”之一的美国著名无神论思想家、作家和神经科学家 山姆·哈里斯(Sam Harris)与索马里裔荷兰女权活动家、无神论者和作家阿亚安·希尔西·阿 里(Ayaan Hirsi Ali)在2014年5月的一次访谈笔录。希尔西·阿里女士以批评伊斯兰教、反对 女性生殖器残割而知名。由于她对伊斯兰教的背弃和对其与现代文明所不容的某些教义的批判, 她一直受到宗教极端分子的疯狂暴力威胁和死亡恐吓。而在本应该成为她的坚定同盟的自由派群 体中,竟然也有不少 “退步的左派” (regressive left)以破坏文化多样性为名指责她为 “伊斯 兰恐惧症”。对这一切希尔西·阿里并没有退缩和气馁,她以矢志不渝的决心和坚毅的行动持续为自由、正义和妇女权益发声。她的成长经历和惊人的勇气,正在启发和激励世界各地越来越多的人站出来为捍卫理性和世俗价值而努力。访谈录由哈里斯整理发布于他的网站 (www.samharris.org), 中文翻译由新浪微博网友@oztiger 审校,特此感谢。

正文

阿亚安·希尔西·阿里1969年生于摩加迪沙。身为索马里独裁政权的一位政治对手的女儿,她从小生活在流亡中,先后辗转至沙特阿拉伯、埃塞俄比亚,最后去了肯尼亚。和98%的索马里女孩一 样,她遭受了女性生殖器残割。她在成长期接受了伊斯兰教,但最终开始质疑这个信仰的许多方 面。一天,在听一场关于在众多场合下女人必须顺从她们的丈夫的宣教时,她禁不住问道: “我们的丈夫也必须遵从我们吗?”

山姆·哈里斯和阿亚安·希尔西·阿里

1992年阿亚安由她的父亲安排嫁给一位在加拿大的远房表亲。为了摆脱这场强制婚姻,她逃避到 荷兰,在那里她获准政治避难后来又成为公民。在荷兰的最初几年中,她在工厂做过工也当过女 佣——但她很快学会了荷兰语,后来进入莱顿大学学习。不久她就开始担任索马里移民的翻译, 这项工作使她亲身见证了自由西方价值与伊斯兰文化之间的冲突。

在获得政治学硕士学位之后,阿亚安开始在阿姆斯特丹的维亚迪·贝克曼基金会(Wiardi Beckman Foundation)做研究工作。她最终当选为荷兰国会议员,服务期从2003年至2006年。在国会任职 期间,她专注于促进非西方移民融入荷兰社会和捍卫穆斯林妇女的权益。她组织活动推动社会关 注妇女遭受的暴力侵害,包括荣誉谋杀和女性生殖器残割——这些恶俗随着穆斯林移民传到荷兰。 在她三年的政府任期里,她视自己为“启蒙的伊斯兰”倡导者。

2004 年,特奥·梵高 (Theo van Gogh) 被谋杀事件引发了对阿亚安的国际关注。梵高是她的电影短片《服从》的导演,该片描绘了妇女在伊斯兰传统中所受的压迫。暗杀者,一位激进的穆斯林, 在梵高的胸口扎上对阿亚安的死亡威胁信。

2006年,阿亚安被迫辞去国会议员职位,起因是荷兰移民局声称她在申请避难时误导了管理部门, 从而取消了她的公民资格。然而,荷兰法庭后来推翻了这一决定,当时的内阁也由此倒台。在对荷兰彻底失望之后,阿亚安移居美国。 阿亚安是哈佛肯尼迪学院贝尔弗科学和国际事务中心“外交的未来”项目成员。她也是美国企业 研究所(American Enterprise Institute,简写为AEI)的访问学者,当前致力于研究西方和伊斯 兰的关系。她为妇女权益发声的意愿以及对穆斯林信仰的抛弃,持续让她成为伊斯兰极端主义者 暴力袭击的目标。她生活在二十四小时严密安保中。

2005 年,阿亚安名列《时代》周刊 “100 位最有影响力的人” 、《魅力》杂志的英雄榜以及《读者 文摘》年度欧洲人。她著有《牢笼中的处女》(The Caged Virgin)、《不信者》(Infidel)及《流 浪者》(Nomad)。她现在正在写《启蒙的捷径》,这是一部对话体的著作,对话的双方是伊斯兰的 创立者穆罕默德与三位她最喜欢的西方思想家:约翰·斯图尔特·密尔、卡尔·波普以及弗里德 里希·哈耶克。

几周前,阿亚安和我进行了一次长谈,交谈的主题围绕她的批评者以及危害性日益增长的迷因“伊期兰恐惧症”(Islamophobia)——我们不可替代的朋友克里斯托弗·希钦斯曾经斥之为“一个词由法西斯创造,被懦夫使用,以操控傻子。”[2014 年 5 月 11 日注:这句很棒的话看来是错误 地归功于希钦斯了(他终究还是可以效仿的)。我被告知这句话首先出现于安德鲁·康明斯 (Andrew Cummins) 的一条推特。干得好,安德鲁!]

以下是编辑后的对话录。

哈里斯:阿亚安,很高兴与你交谈。从近来发生的事情看,这次对话很明显是适时的。不幸地是, 关于伊斯兰的对话现在总是那么适时——而且,我担心,将在我们的余生一直如此。

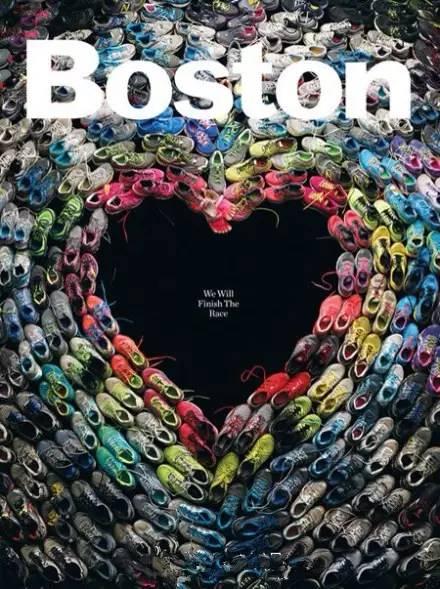

我们这次谈话恰好在波士顿马拉松爆炸案发生一周年之后。伊斯兰武装组织博科圣地也正在袭击 尼日利亚的平民——甚至发展到屠杀男学生和绑架女学生。不用说,他们为野蛮行径辩护的理由 明白无误地是宗教。近几周在其它一些国家也发生了由圣战者所制造的暴行,尤以伊拉克和巴基 斯坦为甚。这就是我们这次对话所处的情境。

希尔西·阿里:任何人只需要在任一天早晨打开报纸。就是那么疯狂。

哈里斯:我知道,这种情况已经持续多年了。当然,大多数经受这些痛苦的是穆斯林自身,以及 他们在第三世界的同胞们。在西方国家,我们倾向于关注伊斯兰恐怖主义施加于我们自己社会的 威胁。但是同样让人烦扰的,是激进的伊斯兰分子当前正在其它地方制造多得多的苦难,形式包 括教派冲突、压迫妇女及在数十个国家里对自由思想的钳制。这些国家完全承担不起对如此之多 的人民的压制——它们的经济和政治正陷入困境,正如欧洲和美国 150 年前所经历的一样。因为 并不特别神秘的原因,伊斯兰国度持续是世界上最不稳定的地区。

我想我们这次对话有两个主要议题。首先,我想谈谈你的批评者对待你的方式。其次,我们要讨 论一下“伊斯兰恐惧症”——这已经成为用于任何对伊斯兰担忧更多一点(比如和摩门教相比) 的人的普适的批评。

越来越多地,质疑伊斯兰导致质疑者被污蔑为“伊斯兰恐惧症”和“偏执者”——抑或被指控为 己是荒唐地滥用的一个词“种族主义者”。这些指控来自穆斯林群体自身及他们的左翼庇护者。 甚至如《卫报》和《沙龙》这样的主流新闻网站,都频繁刊登这类攻击性的文章。

让我们从你作为公众人物的体验开始。你的经历中的某些方面一再地受到不公平的责难。我特别想提三点。第一是关于你在某次发言中对安德斯·贝林·布雷维克(Anders Behring Breivik) 的评论,那个疯子在挪威屠杀了将近一百名青年。第二是关于你在荷兰的移民面谈。第三点是你 与美国企业研究所的从属关系。

我认为讨论这些针对个人的攻击很重要,原因在于——除了我们之间的友情之外——你也是一个 极其有价值的象征。几乎独一无二地,你自己的人生完全概括了启蒙运动的过程。在短短几年之 内,你从索马里村庄里的一个赤脚的虔诚穆斯林变成荷兰国会的世俗派议员。你设法达到的成就 和达成的速度让我惊叹。要是我不得不走你的路,我可能还在努力地学习荷兰语。

我同样觉得沮丧及至不祥的是,自由派妇女并不将你作为她们在伊斯兰教中的近十亿姐妹应有的 榜样来颂扬。你缺乏女权团体的支持,这是一个警讯。如此之多的自由派抛弃她们对性别平等的 承诺,以宗教敏感性的名义攻击你,无视你所经历的一切——给你的生活带来不快和更多的危险 ——这一事实实在令人恼火。

希尔西·阿里:谢谢你,山姆。我非常高兴与你对话。嗯,关于布雷维克,不用说,他的行为令我恐惧。

他是历史上最凶残的大屠杀凶手之一,那个毫无疑问。和大多数人一样,在他成为杀人 狂魔之前,我从来没有听说过他。然而,在他写的一千页的宣言中,他引用了约翰·斯图亚特·密 尔和其他思想者,甚至提到我。试图利用他人来合理化你自己的行为在大屠杀凶手中并非少见。 奥萨马·本·拉登曾引用并认同诺姆·乔姆斯基。那是否使乔姆斯基以任何方式有罪于本·拉登 的行为?当然不是。就像被布雷维克引用的人不必为他负责一样。

不论怎样,2012 年春天在柏林的一个颁奖仪式上我发表了讲话,话题针对基于“多元文化”理论 的政策的缺陷,我说布雷维克是这些政策的一个深度不幸结果,正如越来越多的欧洲圣战分子一 样。他们是意料之外的产物,可以肯定的,因为多元文化本意是好的。但是对布雷维克的写作和 证词的分析表明,他痛苦地抱怨除了暴力之外没办法参与政治。我还说我遇到过其他许多有同样 抱怨的人。就目前而言,虽然尚未诉诸暴力,这些人宣讲冷漠、对体制的不信任以及“白人群飞” 【译注:白人群飞(White flight)是一个起源于美国的俗语,开始于 20 世纪中叶,指欧洲裔美 国人从种族混杂的城市大规模迁移到远郊地区】。但是这种类型的思维太容易发展成暴力,这样 的社会状况是非常危险的。可悲的是,在极端情况下,除非有新的变化,我认为我们会看到更多的暴力。

我在柏林的言论是一种解除政治正确的铁幕的恳求,让公民可以通过和平手段和辩论参与政治, 由此从制度上疏导他们对移民和伊斯兰教的怨气。这是基本的政治学——可是,当然,伊斯兰分 子和他们的左派朋友扭曲我的话让我听起来像是在为暴行喝彩。

多元文化政策和政治正确让激进穆斯林更轻易地以宗教自由为依托对移民社区进行宣扬和煽动。而在欧洲那些批评他们的人被禁 声或被冠以种族主义的伊斯兰恐惧症。从长远来看,你得到更多的圣战者贫民窟和不宽容右翼飞 地。这是几十年来那个在理论上好意的政策的悲剧结局,在现实中各个团体之间的分歧加深固化, 同时滋生太多的隔离和不信任。我们不能由于怕引起言语上冒犯而失去公开辩论的能力——因为 辩论将依然发生,但却以更不和平的方式。

(待续)

您可以选择一种方式赞助本站

赏